そこには感情の起伏もなければ物語もない。今回二階に展示した、木々が繁り家が建つ旧作《ちいさなまひ》(2008年)には〈物語のようなもの〉があり、それがより以前の作品にも認められることを考えれば、《afterglow》の特異性も自ずと浮かび上がる。

《afterglow》には、〈物語のようなもの〉はないが〈世界のようなもの〉がある。光、オブジェ、人々の動きから物語は決して紡ぎだせないが、それ らがこの世界とは違う構造の下、画面の中に息衝いているという感触がある。ディスク1から3のすべてにおいて光の膜が画面全体を覆う場面があるが、それは 「創世記」という言葉を思い起こさずにはいられない、あらゆる物事の終わりであり始まりである光景だ。絵画で言うコラージュが印刷物や既製品を切り貼りし 組み合わせ再構成するものであるように、林の映像も素材の写真を逸脱し一つの新しい世界を現出させている。写真から切り抜かれ、画面に漂うオブジェからそ の原形を想起することはできないし、意味がない。

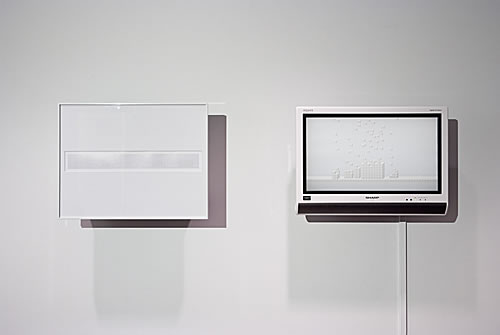

林はかつて「もし世代という枠組があるとするなら」と前置きして、自身を「失われた世代などではなく、ファミコン世代だ」と書いている(ステイトメント 「休みの日の静かな時間」、2007年)。確かにその作品には、「スーパーマリオブラザーズ」(任天堂、1985年)など初期ファミコンソフトに見られる 横スクロールの世界観が顕著に表れている。けれども《afterglow》からは、林がその流れを汲みつつ新しい段階へ移行しつつあることが窺えるだろ う。今回は三点の発表となったが、《afterglow》は今後も継続して制作していく予定だという。その集積ははたして何を映し出すのだろうか?